| 所在地:横須賀市佐原 |

| 築城年:平安時代末期 |

| 築城者:佐原十郎義連 |

| 城主:三浦氏 |

| 構造:丘城 |

| 遺構:平場、堀切 |

| 現況:畑、宅地 |

| 歴史: 三浦義明の末子 佐原十郎義連によって築城。衣笠城大手を守る支城として重要な役目をもっていた。その子盛時は宝治合戦で五代執権北条時頼に味方したため、三浦氏滅亡後、三浦介を継いだが、その領地は三浦半島南部に限られたため廃城となった。(出典:日本城郭大系)鎌倉九代記には伊勢宗瑞が佐原山を攻め崩したと記述があるが、発掘調査では城郭遺構は出土されていないので台地上の利用した居館跡と想定できる。 以後の子孫の動向としては、佐原義連の孫 光盛兄弟は幕府に付いて生き残り、光盛の四代孫 判官盛員のとき、幕府が滅亡の際、子の直盛が生き残り1379年に陸奥国会津門田庄に下向し、蘆名氏として黒川城を本拠地とし、戦国大名化していく。その後 盛隆の代で跡継ぎなく、常陸国の佐竹義重から養子 盛重を迎えたことで、一族が二分化され、1589年伊達政宗によって磐梯山摺上原で滅ぼされ、蘆名家は滅亡することになる。 |

| 訪問ガイド: 城址は聖徳院の奥の台地上にあり、佐原谷戸の奥をキドンヤと呼ばれ、木戸谷戸、木戸際がなまったもので城木戸があったと思われる。そのほか城に関連して殿谷戸、殿入りなどの小字が残っている。城跡には石碑があり、石碑の背後には3mほどの地狭部があり堀切が見られたとされるが、宅地造成と埋められたされる(残存地形あり)。石碑と反対側の山斜面は残っており自然の堀切が見られる。また主郭付近とされる平場も確認されるが、現在主に畑になっている。 |

佐原城

-

城址への道

城址石碑に至る道。右手が残存している城山。左手はすでにマンション開発により遺構などは消滅している。

-

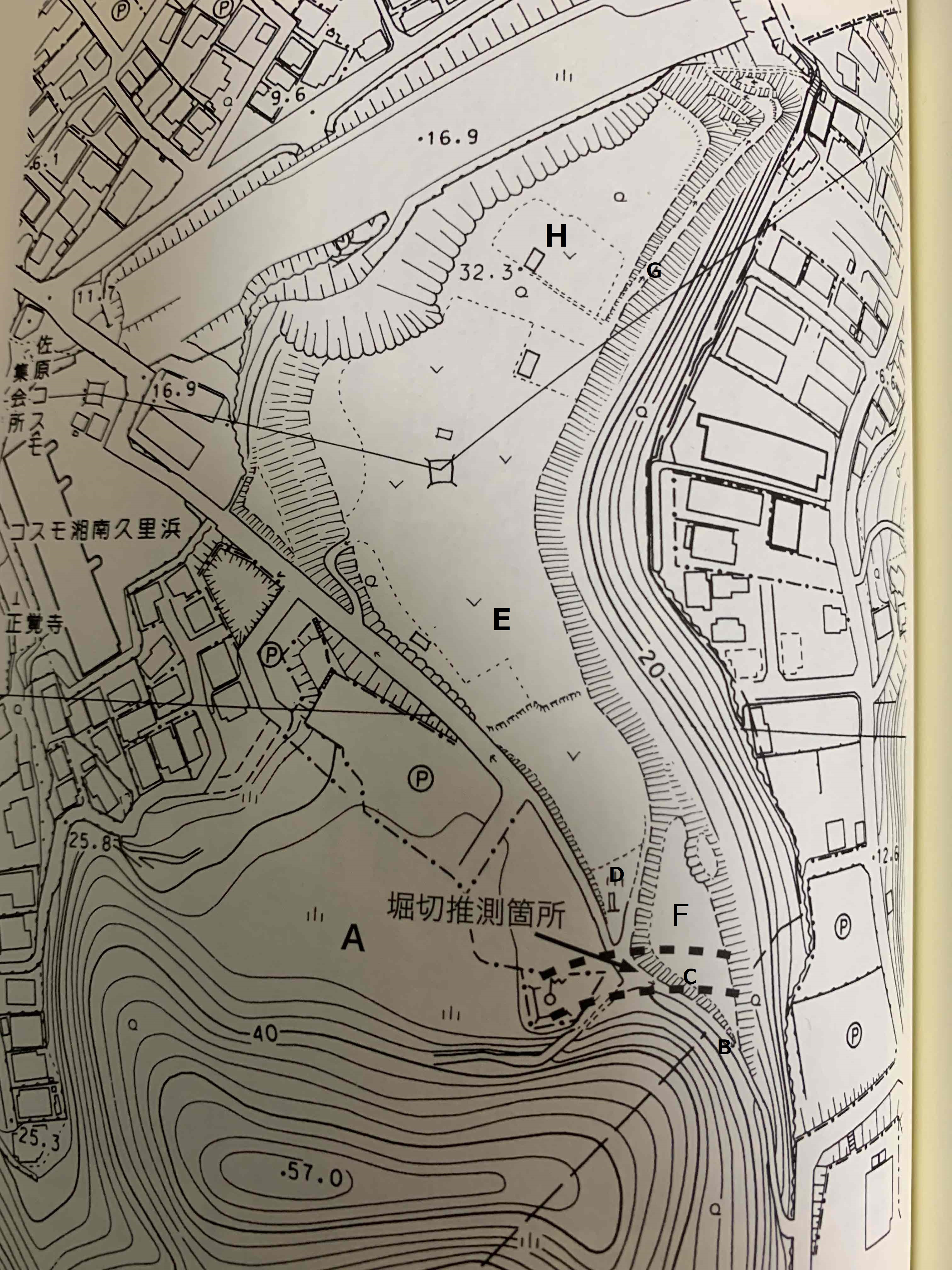

佐原城縄張り図

佐原城の縄張り図(訪問箇所に記号を追記)

出典:神奈川中世城郭図 -

城址

城山平場Eの端部には自然の堀切と思われる地形が一部確認されるが、道路法面工事で地形が変わっている。

-

虎口B

城への虎口B地点。この先に堀切推定値Cがある。

-

堀切推定値C

堀切推定値C。虎口Bからの侵入を防ぐ

-

堀切推定値Cの残存地形

堀切の残存部確認される。

-

曲輪F

曲輪Fは道より一段下がったところに位置する。

-

曲輪Dの切岸

曲輪Fと曲輪Dとを隔てる 切岸が確認される。

-

佐原城址石碑

曲輪に佐原城の石碑と説明板がある。

-

曲輪E

曲輪Eは現在、畑になっている。

-

曲輪H

曲輪Hも畑となっている。

-

堀底跡G

曲輪Hから城址先端部に伸びる小道G

堀底跡と推定される。