| 住吉城 |

住吉城遠景 |

| 所在地 |

逗子市小坪 |

| 地図 |

|

| 形式 |

山城 |

| 築城年代 |

鎌倉時代 |

| 築城者 |

不明 |

| 遺構 |

平場 井戸 |

| 現況 |

正覚寺 宅地 山林 |

| 歴史 |

| 築城は鎌倉時代とされ、住吉城は由比ガ浜から光明寺背後の谷を登って小坪に通じる古東海道の小坪坂を抑える要害とされ(鎌倉史 考古編参照)、北条早雲が住吉の古要害を取り立てて城郭にしたとの伝承がある。1510年 越後守護代 長尾為景が謀反を起こすと、北条早雲が味方し住吉城に立てこもったが、その後三浦義同により奪回された。再び1512年に北条早雲に攻められ三浦義同は住吉城に籠城するも早雲により落城し、義同は新井城に退いた。その後新井城にて三浦氏は滅亡することになる。(北条五代記参照) |

| ガイド |

| 住吉城は鎌倉市と逗子市の境に東西に連なる連丘の西端に位置し、鎌倉城を防御する城と考えられる。城跡は正覚寺の裏山にある神社付近である(社に説明板あり)が、周辺は開発が進んでおり、城郭の一部は最近リゾートマンションに変わってしまっている。現在残存する遺構としては城の大手口とされる正覚寺・住吉社の平場等が確認される。 |

| 足跡写真 |

説明 |

|

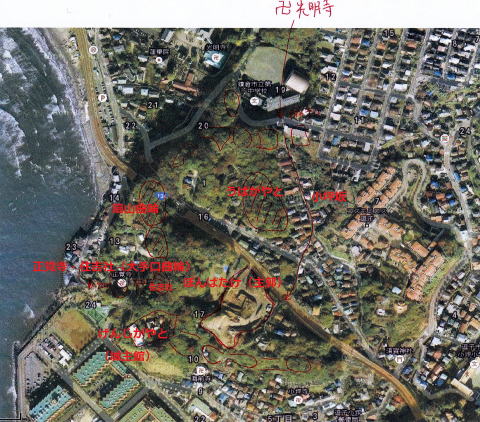

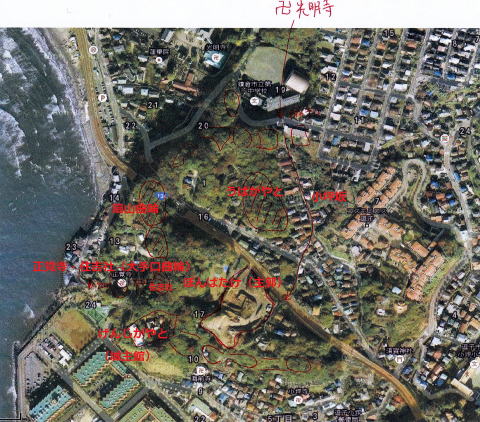

住吉城郭エリアの航空写真からは連丘上に複数の曲輪等を配置し、街道(小坪坂)の往来を監視し鎌倉(左上方面)への侵入を防御する城であることが判る。

大手口は正覚寺、住吉社とされ、平場、井戸遺構等が確認できる。

げんじがやと は城主居館(現在 第44代総理大臣幣原邸)との伝承。

ぼんばたけと呼ばれる地域は城内で最大の平場であり主郭跡とされる。既にここにはマンションが建設されており遺構が消滅しているが、航空写真ではマンション完成前の城郭遺構らしき地形が確認される(発掘調査時?)。またぼんばたけ(主郭)から海前寺・小坪寺側へは主郭の腰曲輪として機能する複数段の平場地形が見られる(現在宅地)。

うばがやとは旧街道の小坪坂に面し、街道の往来を監視する曲輪が配置されたと考えられる。 |

|

正覚寺への階段。ここは住吉城の大手口とされ、正覚寺階段下はすぐに海岸に出れる。近くには鎌倉時代1232年に築かれた人工島である若賀江島(現在は満潮時には海面下に隠れる)がある。 |

|

正覚寺側から見た城郭がある連丘地帯。

主郭跡にはリゾートマンションが建設されたが、周囲は未だ山林が一部残されており、遺構が残存すると思われる。 |

|

正覚寺裏山にある住吉社に登る途中、住吉社の一段下に腰曲輪のような平場が確認される。 |

|

一段下の平場から住吉社平場への登り。 |

|

住吉社

正覚寺〜住吉社まで主に3つの平場地形が確認される。住吉社の平場の背後は絶壁になっており、主郭等へはトンネルでつながっていたようだ。 |

|

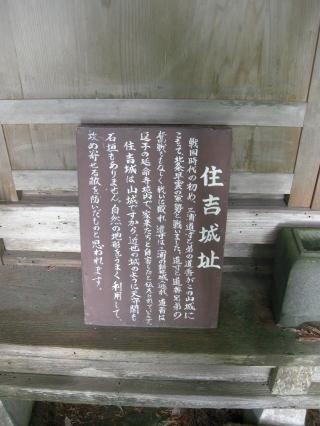

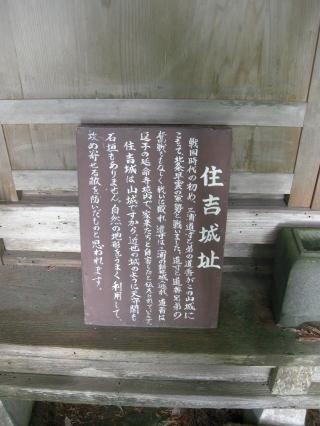

住吉社に置いてある城址説明板。

|

|

住吉社の横にある井戸遺構。

今でも水が称えられている |

|

住吉社の平場裏は絶壁でさらに奥への移動が困難であるが、「〜詰の城より後の山へ抜穴を拵へ・・」(鎌倉公方九代記)という記述から、城郭間を抜け穴で接続していたようだ。かつて住吉社平場からげんじがやつ(伝城主館、現在幣原邸)へ抜け穴があったとされ、さらにぼんばたけ(主郭)へ移動を可能としたのであろう。

このげんじがやつの抜け穴は現在はふさがっているが、崖面に抜け穴の痕跡が確認される。廃城後は地元の人の抜け道として活用されていたようだが、近世になり、

幣原邸への通り抜けが禁止されたので、新たにぼんばたけ方面へ地元の人が掘削した抜け穴(くらやみやぐら)が残存している(写真)。この穴は最近ぼんばたけにマンションが建築されたためぼんばたけの出口側が封鎖されている。この穴がどうなっているか試しに入ってみたが真っ暗なので懐中電灯が必須である。この穴はゲジ穴という通称があり、トンネル内におぞましいゲジの群れが存在するらしい。 |

|

住吉社から稲村ヶ崎、江ノ島側を望む。 |